ともろです

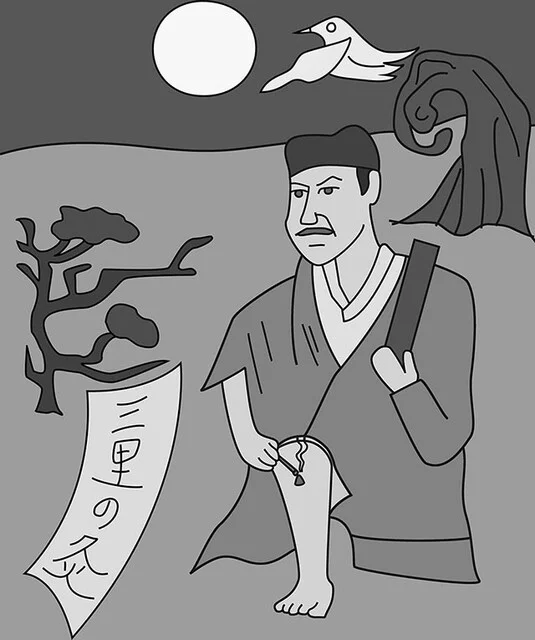

江戸時代の俳人で、奥の細道を書かれた松尾芭蕉、習った覚えがある人もいるはずです。

奥の細道の中で、日本三景の松島を訪れた際記した、

「股引の破を綴り、 笠の緒付かえて、 三里に灸すゆるより…」

という記があります。

この「三里に灸すゆる」とは、「足三里」というツボで、芭蕉は、長旅の中で三里のツボにお灸をすえることで足の疲れを癒やし、胃の不調を癒やしたとされています。

足三里は、もともと胃に関係するツボで、胃のもたれや食欲不振、安産のための養生などによく使用します。

日本はもともと小さな島国で、海に囲まれているため、湿気が多く、これから迎える梅雨の時期に蒸し暑さの影響で、水分を消化吸収する胃の不調が現れやすくなります。

東洋医学では、日本人は昔から、基本体質にこの風土の影響を受けた土虚(脾虚)があるといわれます。

土(脾)は土用の丑の土であり、季節の変わり目の意味もあります。虚は弱るということ、脾は胃と表裏の関係にあり、胃は胃袋、脾は西洋医学の膵臓になります。

膵臓の働きとは、食物を胃で消化する時に膵液とよばれる消化酵素、成分は糖質を分解するアミラーゼ、脂肪を分解するリパーゼなどを分泌します。また、膵臓からはインスリンなどのホルモンを分泌し、血糖値を一定濃度にコントロールします。

膵臓がダメージを受けたり、疲弊してインスリンの分泌が低下すると、血糖値が上昇し糖尿病を招きます。

現在の西洋医学である蘭学が日本で普及する前から、先人の知恵「足三里」で病を予防していたのですね。

普段から足三里にお灸すれば、ダイエットにもつながります。食中毒の予防にもなります。

近年のアフターコロナの過ごし方にぜひ足三里を覚えてください。

以上